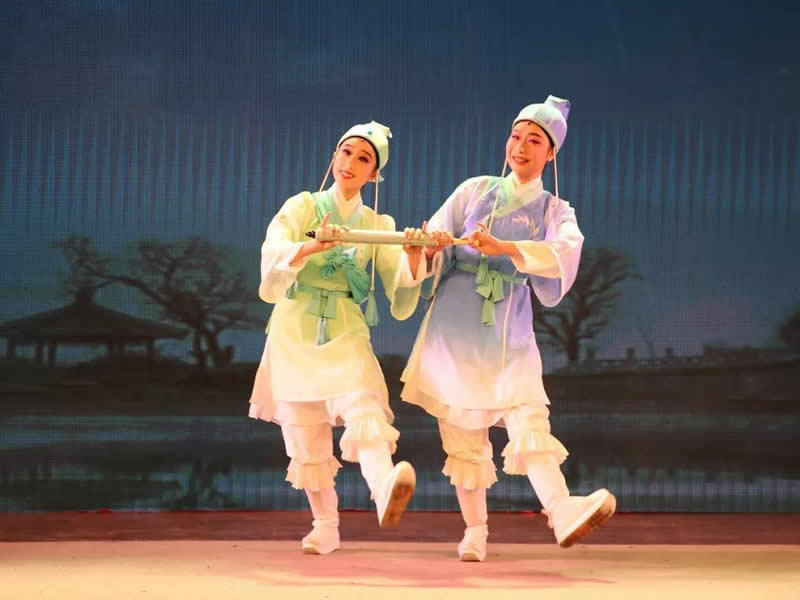

2006年,经国务院批准,庐剧被列入第一批国家级非物质文化遗产名录。它原名倒七戏,又称小倒戏、小戏,另称为花蓝戏、采茶戏、二小戏、三小戏、灯戏、和州戏、倒祭戏等,流行于安徽省江淮之间的皖西、皖中和江南地区,是安徽省地方传统戏剧。庐剧唱腔分为主调和花腔两部分。主调为折戏、本戏的主要唱腔;花腔则多为民歌小调,多用于三小戏。值得一提的是,庐剧唱腔有一些明显的特点,一是会在唱腔中不断出现用假声演唱的旋律;二是演唱中的帮腔吆台,当舞台上演员演唱到一定时候,由场面和后台的演员齐声帮唱,高亢辽阔,烘托剧情,渲染舞台气氛。乡土味浓厚,风格格外明朗。庐剧演员身兼数角,轮番替换,同时还要兼职打锣鼓。起初,庐剧无女艺人表演,旦角则由男少年扮演。后期随着进入城市以及演出剧目的不断丰富,其角色行当逐渐划分为花旦、小生、老生、青衣、老旦、小丑六行当。庐剧的锣鼓伴奏有“两打三唱”的说法,伴奏时打鼓师傅兼打大锣和打小锣的两个人,称为“双场”。后来,艺人们用碗口粗的毛竹节,在毛竹节的周围钻孔,用绳子拴在长凳上,用竹筷击出香脆声音,以此来作为板鼓,由打鼓师傅来进行操作击打。再后来,又添加了钹,另不上场的演员来兼打。

光头老蔡自2024年收集的各种戏曲资源,全部都是高清的版本,2024年之前的那种带(清泉)水印的RMVB格式的版本全部被抛弃。

新的超高清戏曲资源除少量用于珍藏的TS格式和MKV格式以外,全部收集的都是MP4格式的视频,便于在各种老年唱戏机上很方便的播放。

大部分视频都是不低于720P的高清版本

2024年12月28日,增加百度网盘链接,凑齐百度、夸克、迅雷三种网盘,哪个方便用哪个就行了。

声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。